È stato un anno e mezzo davvero complicato per i lavoratori – medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari – che in questi tempi sono stati a contatto con la malattia e la fragilità. Tra questi il caso dei lavoratori delle Rsa, le Residenze sanitarie assistenziali per il ricovero e il trattamento delle persone vulnerabili, come gli anziani o i disabili. Le Rsa sono state al centro della cronaca allo scoppio della pandemia per i focolai che hanno coinvolto le strutture, per i casi di contagio e di decesso tra gli ospiti e gli operatori, per la condizione di isolamento che si è vissuta. Una storia controversa, di cui in pochi conoscono tutti gli aspetti e che merita di essere raccontata.

Cosa è successo nelle Rsa allo scoppio della pandemia

Lo scorso marzo 2020, quando improvvisamente l’Italia si trovò sola e travolta da casi di Covid-19 che aumentavano esponenzialmente, le Rsa più di tante altre realtà si trovarono a fronteggiare una grave crisi. Bisognava tempestivamente reagire, mettere i locali in sicurezza, riorganizzare il lavoro.

La prima grande difficoltà fu, nel turbine dei contagi che crescevano, quella di gestire contemporaneamente i pazienti infetti e quelli non infetti. Le strutture ospedaliere, infatti, erano al collasso, traboccavano di contagiati e non erano in grado di ricoverare gli ospiti delle Rsa risultati positivi, nonostante la loro elevata vulnerabilità. Per questo le strutture dovettero tenere con sé i malati e riorganizzare gli spazi, separando gli infetti dai non infetti. Una cosa tutt’altro che semplice. Non tutte le strutture avevano spazi sufficienti e personale dedicato per evitare che chi trattava pazienti positivi si dovesse occupare poi di quelli sani, aumentando il rischio di circolazione del virus. Cosa che, purtroppo, si è verificata in molti casi.

Un altro grave problema, a inizio pandemia, fu la difficoltà di reperire i dispositivi di protezione individuale – le mascherine – che oggi si producono e si acquistano ovunque con facilità ma che al tempo erano estremamente difficili da trovare. Ricordiamo tutti l’assalto alle farmacie nel tentativo di accaparrarsene qualcuna che sarebbe stata utilizzata per giorni in attesa di trovarne delle nuove. Anche queste strutture, che ospitano pazienti vulnerabili, hanno dovuto attendere a fatica il proprio turno per vedersi arrivare scorte di dpi che potevano fare la differenza tra la salute e la malattia.

E poi c’è stato il problema dell’isolamento. Di fronte ad una libera e incontrollata circolazione del virus, non c’era altra scelta che chiudere le strutture al pubblico e annullare le visite dei parenti. Stiamo parlando di pazienti spesso molto anziani o con importanti disabilità, la cui permanenza in queste strutture è sempre molto lunga, con ricoveri che durano da qualche settimana fino a diversi mesi. A lungo queste persone non hanno potuto avere alcun contatto, se non con gli operatori che si sono sobbarcati l’enorme bagaglio emotivo dei propri pazienti. Impossibile non portarlo a casa con sé e semplicemente spegnere l’interruttore e fare tabula rasa di emozioni.

Le “stanze degli abbracci”

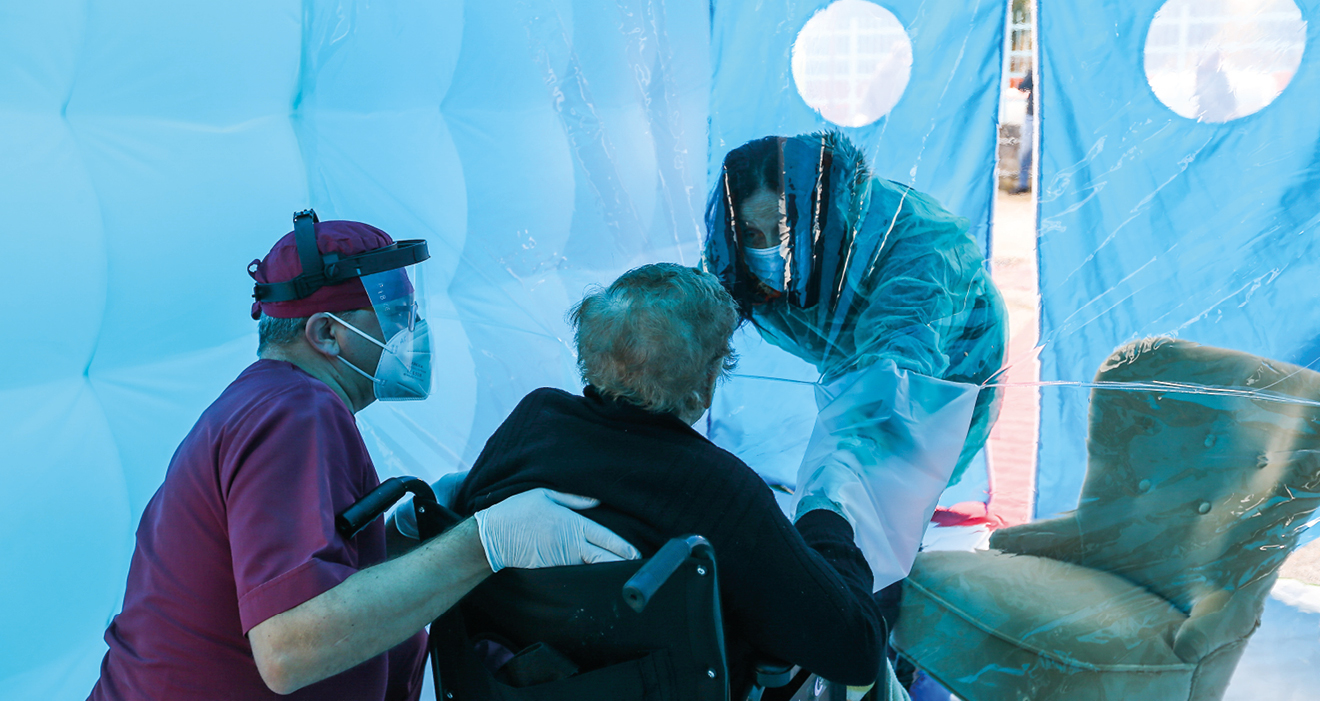

Proprio da questo dramma sono nate delle iniziative meravigliose in tutto il Paese volte a ridurre la distanza, fisica ed emotiva, tra pazienti e familiari. Tra queste l’idea più bella e originale è stata senz’altro la “stanza degli abbracci”, uno spazio appositamente adibito, in pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, per permettere ai pazienti delle strutture di riabbracciare i propri cari, di intrattenere una conversazione, di rivedersi finalmente. Tutto attraverso un telo isolante di plastica trasparente. A questa idea si sono accompagnate molte altre iniziative che hanno aiutato ad accorciare le distanze, come per esempio l’acquisto di smartphone e tablet messi a disposizione dei pazienti per effettuare video-chiamate con l’esterno.

E prima della pandemia?

Come per i medici e gli infermieri degli ospedali e dei reparti Covid, ne abbiamo sentito tanto parlare lo scorso anno, siamo venuti a conoscenza della loro situazione, il Covid – e i focolai che ne sono conseguiti – ha puntato un faro su di loro: i lavoratori delle Rsa. Ma questi operatori, che certamente hanno attraversato un periodo drammatico, vivevano una situazione complicata anche prima della pandemia.

La confusione intorno a cosa debbano essere le Rsa

Tanto per cominciare, aleggia una grande confusione intorno alle Residenze Sanitarie Assistenziali, a partire dalla loro denominazione che ha assunto, nelle singole regioni, significati diversi con confini spesso mal definiti. L’errore più comune, per esempio, è quello di considerarle delle Case di riposo, dove al contrario non vi sono trattamenti sanitari specialistici, e dove la permanenza il più delle volte non ha “scadenza” e l’utenza è almeno parzialmente autosufficiente.

Questa confusione nella denominazione si riflette anche sulle attività: quali prestazioni vanno erogate in queste strutture? Quali tipologie di pazienti possono essere accolte? Quanti operatori occorrono? Un velo di nebbia difficile da dissolvere. Quello che manca alle Rsa sono delle regole di carattere nazionale per organizzare le attività nelle strutture, soprattutto in considerazione della fragilità dell’utenza con cui si ha a che fare che non può essere messa in mano alla gestione personale del datore di lavoro. In realtà esisterebbero delle linee-guida redatte dal Ministero della Salute che stabiliscono e classificano le prestazioni da erogare e le tipologie di pazienti da trattare, purtroppo però ogni regione va per sé, discostandosi completamente o integrando le direttive con delle variabili territoriali. Questo ha determinato che, per una stessa tipologia di paziente, ogni regione garantisca un tipo di prestazione diversa, dando risposte più o meno adeguate alla sua condizione, talvolta più di tipo sanitario, altre invece di tipo sociale. Una discrezionalità a macchia di leopardo che non possiamo permetterci.

Il limbo dei contratti

Poi c’è il limbo dei contratti. Come per le prestazioni (e anche peggio) anche per i contratti non esiste un trattamento valido a livello nazionale. Purtroppo neanche a livello regionale. Le regioni non si assumono la responsabilità di stabilire quale contratto andrebbe applicato a chi opera nelle Rsa e lascia alle strutture la libertà di scegliere. E, come spesso accade, difficilmente il criterio che muove la scelta delle aziende è la valorizzazione della professionalità dei lavoratori. Molto spesso – lo sappiamo – a muovere queste scelte è il risparmio: contratti che prevedono meno retribuzione ma più ore di lavoro, con scarse possibilità di crescita professionale. Questo si verifica nonostante le strutture prendano dalle regioni una tariffa fissa per ogni paziente assistito. Poi ci sono anche i casi di aziende che hanno più sedi in diverse regioni del Paese e che applicano in ognuna un contratto diverso, creando una disparità di trattamento persino tra i suoi stessi dipendenti. È un nodo estremamente difficile da sciogliere.

Cosa cambierà con il Pnrr e la Commissione Paglia

Nel Pnrr – il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza preparato per rilanciare lo sviluppo del Paese dopo la pandemia – c’è uno spazio dedicato alle fragilità, in particolar modo anziani e disabili.

Il piano, infatti, prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro per la riconversione delle Rsa e delle Case di riposo in “gruppi appartamento autonomi”. Una sorta di condominio, interamente riservato ai pazienti, con spazi comuni ed un servizio di assistenza secondo le esigenze. Questa decisione parte dall’idea che la maggior parte dei pazienti delle Rsa, più della necessità di un ricovero, che porta spesso ad intasare gli ospedali e le stesse Rsa, ha bisogno di un’assistenza che può essere garantita anche in un contesto domiciliare che stimola la loro autonomia e indipendenza. È dello stesso avviso la Commissione Paglia, istituita dal Ministero della Salute lo scorso anno proprio con il compito di riformare l’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana e che sta lavorando nella stessa direzione.

Una visione interessante e condivisibile che però dovrebbe essere accompagnata da una seria mappatura del servizio in tutto il Paese, per capire le reali esigenze di ogni realtà territoriale. Insieme alla riconversione di una parte delle strutture, sarebbe auspicabile rafforzare quelle esistenti e di cui il territorio ha bisogno, proprio per garantire una continuità nella presa in carico dei più fragili, dall’assistenza domiciliare al ricovero. Prima ancora di riconvertire, bisognerebbe riqualificare gli spazi, aumentare i posti letto dove se ne rilevi una carenza e garantire una omogeneità del servizio in tutto il Paese.